親知らずの抜歯について

ご相談下さい。

Please leave the wisdom tooth extraction to us

経験豊富な口腔外科医が

痛みへ最大限の配慮をし、

診療にあたります。

当院には大学病院や総合病院で難しい抜歯を多数経験している医師が在籍しており、親知らず専門外来として診療しております。他院で抜歯を断られた方もまずはお気軽にご相談ください。

親知らずとは?What is wisdom tooth?

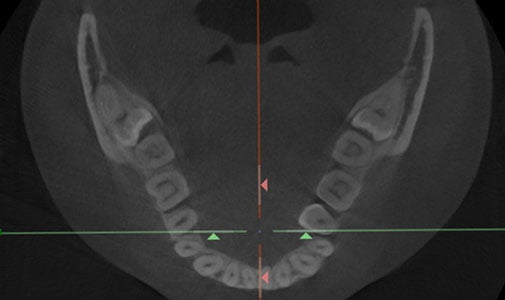

親知らず(親不知)とは前歯から数えて8番目の歯で、最も奥に生える歯のことです。10代後半から生えてくることが多く、正式には第3大臼歯という名前です。智歯(ちし)とも言います。永久歯の中で一番最後に生えてくるためスペースがなく、横や斜めに傾いたり、骨の中に埋まったまま生えてこない場合があります。

親知らずの抜歯はいわゆる普通の抜歯と比較して格段に難しく、手術中・手術後の患者様の負担も大きくなります。当院には大学病院や総合病院で難しい抜歯を担当している歯科医師が在籍しており、親知らず専門外来として診療にあたっております。他院で抜歯を断られてしまった方も是非一度ご相談ください。

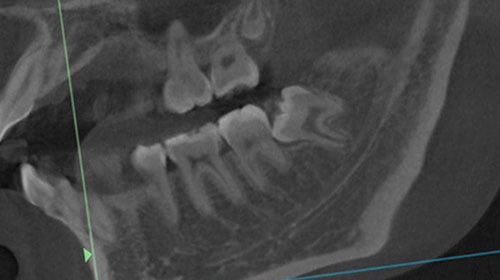

症例に見る親知らず抜歯後の必要性と

抜歯法、経過について

1 まっすぐに生えた親知らず

親知らずがまっすぐ生え上下の歯できちんと咬み合っているので、ブラッシングができれば残しておいてもよいケースがあります。それでも虫歯や歯周病、親知らず周囲の歯茎が時々腫れる、矯正治療を受ける、といった場合には抜歯が必要になることもあります。上の親知らずは比較的まっすぐはえてくることが多いです。まっすぐ生えた親知らずは簡単に処置が終わり、痛みや腫れも少ないです。傷口を縫わなくて済む場合があります。

2 横向きに生えた親知らず

親知らずが横を向いて埋まっていて手前の歯が虫歯や歯周病になります。清掃性が悪いため度々炎症を起こし、口が開かなくなるほど腫れたり、強い痛みが出る場合があるため抜歯が必要です。完全に横向きに生えている歯を水平埋伏歯といいますが、埋まっている親知らずはまっすぐ生えている歯よりも抜歯が難しくなります。歯茎を切開して、親知らずを覆っている骨を削除したり、歯を切削器具で分割して抜く必要があります。抜いた後の傷口は縫合し、感染しないために配慮します。まっすぐに生えた親知らずの抜歯より治療時間が長くなり、身体に与える侵襲も大きくなるため抜歯後は必ず腫れます。

親知らず外来担当医師

口腔外科主任歯科医師 小澤 幹夫 MIKIO OZAWA

略歴

芝学園高校卒業

日本大学松戸歯学部卒業

口腔外科研修歴

防衛医科大学校病院 臨床研修医

防衛医科大学校病院 口腔外科高度専門研修

藤沢市民病院 口腔外科専修医

横浜市立大学 口腔外科研究生

米海軍横須賀病院 口腔外科研修

口腔外科勤務病院

大和市立病院 非常勤医師

藤沢市民病院 非常勤医師

資格

厚生労働省臨床研修指導医

日本口腔外科学会認定医

専門分野

拡大鏡を用いた丁寧な埋伏智歯抜歯

歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)による歯根端切除

歯牙移植・再植

顎骨嚢胞摘出術

顔面外傷(顎骨骨折)

有病者歯科治療

海外人道支援活動経験による英語診療

現在もパラオ国立病院(BNH)にて不定期にボランテイア活動実施中

担当医師 南山 周平 SHUHEI MINAMIYAMA

口腔外科研修歴

横浜市立大学附属病院 歯科口腔外科

臨床研修医

済生会横浜市南部病院 歯科口腔外科

大和市立病院 歯科口腔外科

横浜市立大学附属市民総合医療センター

歯科口腔外科矯正歯科

略歴

埼玉県立浦和高校 卒業

新潟大学歯学部卒業

資格

医学博士

日本口腔外科学会 専門医

担当医師 野里 朋代 TOMOYO NOZATO

略歴

鴎友学園女子高等学校卒業

鶴見大学歯学部卒業

資格

医学博士

日本口腔外科学会 専門医

口腔外科研修歴

横浜市立大学付属市民総合医療センター

研修医

神奈川県立こども医療センター形成外科

横浜保土谷中央病院口腔外科

大和市立病院口腔外科

横浜市立大学付属病院口腔外科

担当医師 大田 史恵 FUMIE OHTA

略歴

広島大学歯学部卒業

口腔外科研修歴

広島大学歯学部付属病院 顎口腔外科

臨床研修医

中国労災病院 歯科口腔外科外来及び

病棟勤務

広島県内医療法人 副院長

専門分野

頭頚部領域の腫瘍・外傷・感染症

摂食嚥下機能障害

資格

厚生労働省臨床研修指導医

担当医師 小川 信 SHIN OGAWA

略歴

新潟大学歯学部 卒業

口腔外科研修歴

新潟大学医歯学総合病院顎顔面外科 臨床研修医

新潟大学医歯学総合病院インプラント治療部 医員

新潟大学医歯学総合病院 特任助教

資格

歯学博士(学術)

日本口腔外科学会 認定医

日本口腔インプラント学会 専門医

厚生労働省臨床研修指導医

親知らずを

抜歯するときのリスク

術後出現する可能性のある症状および後遺症

- 1~2週間程度の、術部の痛みと腫れがあります。痛みは痛み止め(鎮痛剤)を使って対応します。腫れは最も症状が強いのが術後2~3日目です。

- 術後うがいをし過ぎてしまったり、抜歯部位に炎症があった場合に術部の骨が露出して持続的に強く痛みます。(ドライソケットといいます。)抗生物質を服用し洗浄等で対応します。

- 内出血の為、術部相当部の皮下出血斑が出現することがあります。あざのように紫色から黄色に変化し、2週間程度で消退します。

- 抜いた手前の歯に一時的な動揺、知覚過敏による冷温水痛、咬合痛が出ることがあります。

- 奥歯の処置で、お口を大きく開けて様々な器具が入る為、唇の角が炎症を起こすことがあります。(口角炎)

- 下顎の親知らず抜歯の際、抜いた側の下唇や歯ぐきに神経の麻痺、感覚異常、知覚鈍麻が起こることがあります。ごく稀に舌のしびれが生じる可能性があります。

- 上顎の親知らず抜歯の際、抜歯した部位が上顎洞(副鼻腔ともいいます)と交通していると術後鼻血が出たり、空気や水が漏れたりすることがあります。

抜歯後の注意事項

- 血の味がするからといって何度もうがいをしたり、強いうがいをしたりするのはやめて下さい。余計に出血します。止血はお渡しする滅菌ガーゼを咬んでいただくのが一番効果的です。

- 抜歯当日は無理にハミガキをしないでください。翌日からは抜歯した部位を避け、ゆっくりとブラッシングを始めて下さい。

- 処方された薬は指示通りに服用してください。痛みがある時は痛み止めを服用しますが、飲む間隔を4~6時間程度あけて下さい。

- 患部を氷などで冷やすと血行が悪くなり治りが遅くなりますのでやめて下さい。

- 抜歯直後のお酒、たばこは控えて下さい。

- 長時間の入浴や激しい運動は血圧を上昇させ、再出血の原因になるので控えて下さい。

- 食事は完全に麻酔がきれて頬や唇の感覚が戻ったらとるようにして下さい。

親知らず 抜歯・治療について

よくあるご質問

痛みや腫れ以外にどのような症状がありますか?

炎症が喉に広がると飲み込む時に喉に痛みを感じたり、飲み込みにくさを感じます。また、口を開けたり閉じたりする筋肉に炎症が及ぶと口が開きづらくなったり、口を開けた時に顎の周囲に痛みを感じます。

痛みが出た親知らずはどうしても抜かなければなりませんか?

親知らずの痛みは細菌によるものなので抗生物質を飲めば細菌の量が減り、一時的に症状が改善します。しかし、時間がたつとまた細菌が増殖してきますので、抜歯をして細菌が増えないような環境にしなければ根本的な解決にはなりません。

妊活を始める前に親知らずを抜いておいた方がいいというアドバイスを受けたのですが?

妊娠するとホルモンバランスの変化で歯茎が腫れやすくなるため、親知らず周囲の歯茎も強い炎症を起こす危険が高まります。通常親知らずが腫れた場合は抗生剤や痛み止めで対処するのですが、妊娠中は安全な薬剤だとしてもお薬の服用に慎重になります。同様にレントゲン写真の撮影も敬遠されがちです。そのため赤ちゃんへの影響を考え、計画的に妊娠前に親知らずを抜歯する方が増えています。

親知らずの抜歯は腫れますか?

抜歯後は必ず腫れます。腫れの程度は個人差がありますが、腫れのピークは抜歯の2,3日後になります。その後は自然と引いてきます。抜歯後1~2週のあいだに、旅行や出張、試験などの大切な行事がある場合は予定の変更をお勧めします。

親知らず専門外来は迅速に対応するため日々務めておりますが大変混雑しております。体調不良など、やむを得ない場合を除き、当日のキャンセル、または無断キャンセルはご遠慮いただきますようお願い申し上げます。キャンセルの場合は3日前までにご連絡ください。

※WEB予約が取れない場合はお電話にてご連絡下さい。予約調整の上予約ができる場合がございます。

お電話でのお問い合わせは048-711-1900まで。

口腔外科Oral surgery

当院では口腔外科に必要な検査設備が整っており、広い知識と経験をもつ専門医が担当することで、通常大学病院・総合病院へ行かなければならない症例でも対応が可能です。

口腔外科で扱う疾患

ケガ、骨折や歯の脱臼

事故などによって口腔内をケガしたり、骨折したりした場合の処置を行います。歯が抜けてしまった場合の再植手術も口腔外科で対応できます。小さなお子様の転倒による歯の揺れ、歯茎や口唇からの出血にも対応します。

炎症

再感染し炎症を起こした場合、病巣に膿がたまり、組織に貯留します。できた場所にもよりますが、顎の下や口の底が大きく腫れると気道を閉塞させ、息苦しさを感じます。このような場合、素早く膿を取り除くなどの処置が必要です。

口の中の粘膜・舌の異常

口腔内にあるできものが良性の場合は摘出し、組織をとって病理診断に出すことができます。良性か悪性か判断が付かない場合は提携している高度医療機関に紹介します。また舌のピリピリ感や口の渇きは最近増加している症状です。多くの場合今より快適になる方法が見つかりますので、加齢によるものと諦めず、まずはご相談ください。

口腔がん

口の中の癌は歯茎や舌、頬の粘膜にもできます。大学病院に紹介される患者様の多くが「繰り返す口内炎くらいの認識だった」とおっしゃいます。繰り返しできる、なかなか治らない、急激に大きくなってきた、などいつもと違う症状があれば早めに受診しましょう。

顎関節症

大きく口があけられない、痛みがある、顎がカクカク鳴るといった症状をともなう顎関節症も当院で治療を受けられます。こめかみの下にある顎の関節を顎関節といい、ここに異常が生じると口が開きにくくなったり、開いた時に痛みや音が生じたりします。

顎関節症の症状あなたにも当てはまりませんか?

・口を開けようとすると顎がかくかくする

・口を開けるとき、こめかみの近くで

「カクッ」「ガクッ」「ジャリ」という音がする

・朝起きると顎や頬の筋肉に疲労感がある

・慢性的な肩こり、首の痛み、頭痛があるなど

顎関節症は日常生活の悪習癖やかみ合わせの異常、歯ぎしり、ストレスなどが原因で起こると言われています。放置すると顎関節の骨のすり減り、顔のゆがみなど元に戻らない深刻な状態に陥ることもあるので、早めにご相談されることをお勧めします。

嚢胞

からだの中に生じた病的な袋状のものを嚢胞(のうほう)といいます。嚢胞はその成り立ちから歯に関係のあるもの(歯原性)と歯に関係ないもの(非歯原性)に分けられ、口腔外科で取扱う領域では、顎の骨の中にできる嚢胞と歯肉や唇などの軟組織にできる嚢胞があります。

歯根嚢胞(しこんのうほう)について

歯根端切除術・歯根嚢胞摘出手術

歯根嚢胞(しこんのうほう)は歯の根の尖端にできる、膿(うみ)をためた袋状の病変です。主に神経が死んでいる歯の根尖付近にでき、「歯と詰め物・被せ物との間から侵入した細菌」がやわらかい骨の中で繁殖し、徐々に骨を溶かしながら膿を貯めることで発生します。

歯根嚢胞は日常的に遭遇するもので、顎の骨の中にできる嚢胞の50%以上を占めます。

病変が小さいうちは症状が出にくい為、レントゲンで発見されることがほとんどです。放っておいて自然に治るという事はなく、進行のスピードは人によって様々です。放置すると、顎骨内で徐々に大きくなり痛みや腫れを繰り返すようになります。抗菌薬等で一時的に症状を緩和させることはできますが、完治のためには手術を行う必要があります。

術式は「歯根端切除術・歯根嚢胞摘出手術(しこんたんせつじょじゅつ・しこんのうほうてきしゅつしゅじゅつ」といいます。歯肉に切開を入れ、病巣(嚢胞)を摘出すると同時に感染した根尖を切除し摘出します。残った歯根の先端には細菌が再度侵入しないようにMTAセメントを充填し密封します。

この手術を受けることによって嚢胞を取り除くことができ、歯を抜歯しないで済むというメリットがあります。一方で、歯根が短くなり歯を支える力が従来よりも若干弱くなるというデメリットもあります。

処置中に明らかな歯根破折を認めた場合には、抜歯が必要になる場合があります。再発が起こりやすい疾患ですが、再発の原因としては根管内の汚染がひどいことや拡大鏡・レントゲン画像の所見でも確認出来ない歯根破折(マイクロクラック)の存在が挙げられます。歯根端切除術後も再発を繰り返す場合には、原因歯の抜歯を検討します。

(横にスクロールができます)

【術後の一般的な症状】

・痛みと腫れ・・・一般的に痛みのピークは手術当日の夜、腫れのピークは2~3日ですが、手術の難易度によって多少の差はあります。

・出血・・・手術の翌日の朝くらいまで唾液に混ざる程度の出血があります。心配な場合は長めにガーゼ等で圧迫してください。抗血栓療法中の患者さんの場合、出血のリスクが高まります。

・感染・・・手術後に口腔衛生状態を良好に保てないと、傷口に菌が侵入し感染することがあります。感染すると痛みと腫れが持続します。抗菌薬を内服し口腔ケアを行っていても感染することはあります。心配な場合にはいつでもご連絡ください。

・必要がある場合に再手術(掻爬術や原因歯の抜歯に対する処置など)を検討することがあります。再手術が必要な場合は口頭で説明を行います。

笑気鎮静法 Sickness method

外科手術を受けられる患者様の不安や緊張を軽減するために、当院では覚醒が早い「笑気鎮静法」を用いることができます。

歯科治療で用いる「注射による麻酔」は患部だけの局所麻酔です。これにより歯や歯茎の痛み自体を取り除くことはできますが、患者様の意識ははっきりとしているため歯を削られている感覚や音などはそのまま残ります。こういった歯科治療に伴う患者様の負担を減らすために用いるのが「笑気鎮静法」です。

笑気鎮静法とは?

笑気鎮静法は、笑気を吸引してリラックス状態にして治療を行う方法です。「笑気」というとなんだか楽しい雰囲気ですが、ゲラゲラ笑ってしまうような楽しい気分になるわけではなく、ふわふわしたようなゆったりとした気分で治療を受けていただくことができます。笑気は「亜酸化窒素(N2O)」の別名でほんのりと甘い香りがする気体です。笑気鎮静法では低濃度(30%以下)の笑気を高濃度(70〜80%)の酸素と混ぜて使用します。

適度な鎮静・催眠作用と

比較的強い鎮痛作用があります

笑気鎮静法は治療中も意識があり、医師との会話もでき、記憶も残ります。笑気は吸入型の麻酔薬で覚醒が早く、体内でほとんど分解されずに吐き出されることから、世界中で広く利用されています。麻酔中は、「薄い膜につつまれているような感じ」「お酒でほろ酔いになったような感じ」「寝起きのまどろみのような感じ」とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。

適度な鎮静作用(眠らせることなくリラックスさせる作用)に加えて鎮痛作用(痛みを抑える作用)があるため、リラックスできるとともに痛みを感じにくくなります。

副作用が少ないといわれています

笑気鎮静法による副作用は少ないといわれています。身体に負担が少なく、肺や心臓に病気を持っている方にも使用できます。この方法は欧米諸外国を始めとして普及し、日本でも50年以上の歴史があります。歯科治療中の不安は心拍数や血圧を上げ、高血圧や不整脈などをもつ患者様にとって大きな負担です。治療への恐怖心が大きいと、「急激な血圧の上昇」や、「異常な不整脈」があらわれかねません。また、恐怖心による緊張やストレスから意識喪失を起こす危険性もあります。笑気鎮静法によるリラックス効果はそのような危険から患者様を守ります。

効果の発現と消失が

極めて速やかです

笑気は吸入すると速やかに麻酔効果をもたらし、吸入を終了後、直ちに呼気に排出されます。笑気を吸入後、2~3分で効果が発現しはじめ、5分ほどで鎮静状態になります。

また治療終了後、当院では、笑気麻酔後は100%の酸素を吸入していただき、肺の中の笑気が速やかに排出されるよう配慮しています。このため、治療後の回復が早く、比較的短時間でご帰宅が可能です。覚醒が早い方では、治療後20~30分程度お休みいただければ、お帰りいただけます。

笑気鎮静法の流れ

-

STEP.1

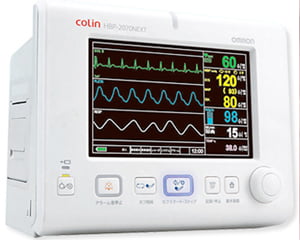

血圧計・パルス

オキシメータの装着生体情報モニタを患者様に装着します。治療開始前にバイタルサイン(血圧・脈拍数・動脈血酸素飽和度など)を測定・記録します。

-

STEP.2

鼻マスク・

専用鼻カニューレの装着笑気吸入装置につながった専用のマスクを鼻に載せガスを吸入しはじめます。

-

STEP.3

5分ほどで効果が表れます。ガスを吸入し続けながら治療を開始します。

-

STEP.4

治療終了後マスクをはずし、自然呼吸に戻します。

-

STEP.5

意識がハッキリするまで数分間安静にします(100%酸素を吸入する場合もあります)。

-

STEP.6

フラフラしたり気分が悪かったりしないことを確認して、帰宅。

笑気鎮静法の適応症

- 歯科治療への恐怖心や不安が強い方

- 嘔吐反射の強い方(口に治療器具が入っただけで、「オエッ」となってしまう方)

- 高血圧や心疾患など慢性疾患をもつ方

笑気鎮静法が

向かない方

- 妊娠、授乳中の女性

- 鼻づまりやアレルギー性鼻炎などで鼻呼吸ができない方

- 中耳炎などの中耳疾患がある方

- パニック障害や過換気症候群の経験がある方

- 肺や腸に閉塞性疾患のある方

- てんかんの既往がある方

当院では外科手術の際、生体情報モニターを装着していただきます。治療開始前から血圧・脈拍数・動脈血酸素飽和度を測定し、モニターの状態を確認しながら治療を行います。笑気を吸入すると血圧が低下(10~20%)傾向になり、頻脈が軽減(10~20%)するため、患者様の不安感や緊張感が和らいできたことが確認できます。